元宵节,作为中国春节后的第一个重要节日,自古以来便承载着人们对新一年美好生活的期盼与祝福。在这个节日里,除了赏花灯、猜灯谜等传统活动外,元宵和汤圆作为节日的象征性食品,更是不可或缺的主角。它们不仅是味蕾的享受,更是文化的传承。本文将带您深入了解元宵与汤圆的历史起源、制作工艺、口味差异以及它们所承载的深厚文化寓意。

一、元宵与汤圆的历史起源

元宵的起源

元宵,又称“浮元子”,其历史可以追溯到汉代。据传,汉武帝时期,为了祭祀天神,宫中开始制作一种用糯米粉包裹馅料的圆形食品,这便是元宵的雏形。随着时间的推移,元宵逐渐从宫廷走向民间,成为元宵节的传统食品。在古代,元宵不仅是节日的象征,更是人们祈求团圆、幸福的重要载体。

汤圆的起源

汤圆,起源于宋代,最初是南方地区的一种传统食品。与元宵不同,汤圆的制作工艺更为精细,其名称中的“圆”字,寓意着团圆和美满。汤圆在南方地区尤为流行,尤其是在江南一带,每逢元宵节,家家户户都会制作汤圆,以此象征家庭的团圆和幸福。

二、元宵与汤圆的制作工艺

制作流程

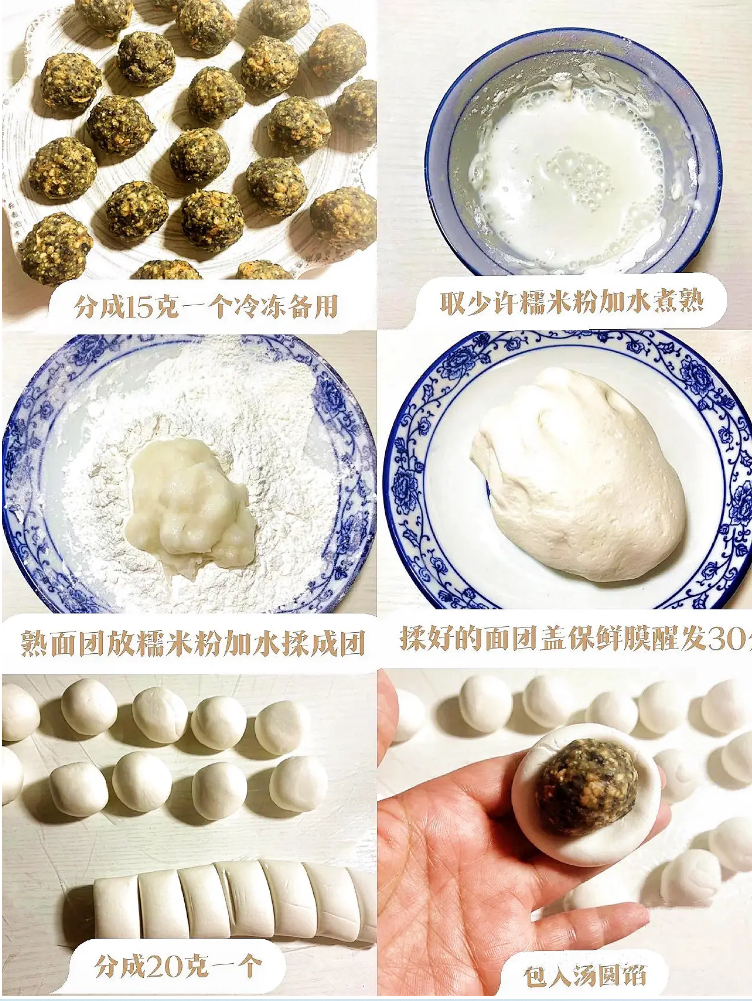

元宵的制作工艺相对简单,主要步骤包括选料、搓制和煮制。首先,选用优质的糯米粉,加入适量的水揉成面团,然后将面团搓成小圆球,中间包裹各种馅料,如花生、红豆、芝麻等。最后,将搓好的元宵放入沸水中煮熟即可。

汤圆的制作则更为讲究。首先,将糯米粉和水按比例调和,揉成光滑的面团。然后,将面团分成小块,搓成圆形,中间包裹馅料。汤圆的馅料种类繁多,既有传统的甜馅,如芝麻、豆沙,也有创新的咸馅,如鲜肉、虾仁等。最后,将包好的汤圆放入沸水中煮熟,待其浮起即可捞出。

材料与工具

制作元宵和汤圆的主要材料包括糯米粉、糖、豆沙、芝麻等。糯米粉是制作元宵和汤圆的基础材料,其质地细腻,口感软糯。糖则用于调节甜度,豆沙和芝麻则是常见的馅料。

在工具方面,传统的制作工具包括搓板、模具等。搓板用于将面团搓成圆形,模具则用于制作各种形状的元宵和汤圆。现代制作中,蒸锅、搅拌机等工具也被广泛应用,大大提高了制作效率。

现代与传统制作的对比

随着工业化生产的普及,元宵和汤圆的制作也逐渐从传统手工制作转向现代化生产。传统手工制作的元宵和汤圆,口感更为细腻,馅料更为丰富,但制作过程较为繁琐。而现代化生产的元宵和汤圆,虽然效率高,但在口感和品质上往往不如手工制作。因此,许多人在元宵节期间,仍然选择亲手制作元宵和汤圆,以体验传统文化的魅力。

三、元宵与汤圆的口味差异

元宵的口味

元宵的馅料种类繁多,常见的有花生、红豆、芝麻等。花生馅的元宵,口感香脆,甜而不腻;红豆馅的元宵,口感绵软,甜中带香;芝麻馅的元宵,口感细腻,香气扑鼻。此外,各地还有各种特色口味的元宵,如北京的桂花元宵、四川的麻辣元宵等,展示了地方风俗的多样性。

汤圆的口味

汤圆的口味更为多样化,既有传统的甜馅,如芝麻、豆沙,也有创新的咸馅,如鲜肉、虾仁等。甜馅汤圆,口感软糯,甜而不腻;咸馅汤圆,口感鲜美,风味独特。此外,近年来,各种创意汤圆也逐渐流行,如水果汤圆、抹茶汤圆等,满足了不同人群的口味需求。

四、元宵与汤圆的文化寓意

团圆与幸福的象征

在中国文化中,元宵和汤圆不仅是美食,更是团圆和幸福的象征。元宵节的夜晚,家家户户围坐在一起,品尝着热腾腾的元宵和汤圆,寓意着家庭的团圆和美满。这种习俗,不仅是对传统文化的传承,更是对家庭情感的凝聚。

节日气氛的营造

元宵和汤圆的制作和享用,也是营造节日气氛的重要方式。在元宵节期间,人们通过制作和分享元宵和汤圆,表达对节日的喜悦和对美好生活的期盼。家庭聚会时,大家一起动手制作元宵和汤圆,欢声笑语中,节日的温馨感油然而生。

五、总结与展望

元宵和汤圆,作为元宵节的传统食品,不仅承载着人们对团圆和幸福的期盼,更是中国传统文化的重要组成部分。通过了解它们的历史起源、制作工艺和口味差异,我们可以更深刻地感受到传统文化的魅力。在未来的元宵节,不妨尝试亲手制作元宵和汤圆,体验传统文化的乐趣,感受节日的温馨与幸福。